«El célebre poeta Oscar Wilde murió ayer antes del mediodía. Hasta entonces y durante los últimos meses, vivió en un modesto hotel bajo el nombre falso de Sebastian Melmoth”.

El diario L’Echo, de París, dedicó estas someras líneas, el 1 de diciembre de 1900, para reportar la muerte de uno de los grandes literatos del siglo XIX, y por sobre eso, una de las mayores figuras de la historia de la cultura.

El gran escritor irlandés había terminado sus días bajo los efectos de una fulminante infección en el oído (que después se generalizó), cuyo origen tenía aparente relación con la sífilis que se había contagiado de una mujer en la juventud.

Tras de sí, dejaba una obra que elogiaron y envidiaron secretamente muchos de sus contemporáneos, y un pasado que con el tiempo se convertiría en leyenda.

Condenado en su momento por su homosexualidad y, cabe suponer, por su enorme y envidiable talento, Wilde asoma hoy al mundo intelectual como una figura capital, simbólica, a su modo, de la era victoriana.

Dejó tras de sí una obra tan brillante como atemporal y hoy es un indiscutible entre los grandes escritores de todos los tiempos, aunque en su momento murió en lo que entonces era un hotel de bajo presupuesto en el que no pudo abonar la factura.

Aquel hombre de rasgos delicados y proporciones inmensas, en sus años de gloria, había gozado de una vida más acorde a la de un emperador romano que a la de la mayor parte de los intelectuales del siglo XIX.

Tanto que uno de sus biógrafos escribió que “durmió todo lo que quiso, comió como un duque, bebió cantidad y calidad, fue el hombre mejor vestido de su época, tuvo amores efímeros y duraderos, viajó más allá que sus contemporáneos y conoció y fue amigo de los hombres inteligentes de Irlanda, Inglaterra, Francia y Estados unidos”.

Pero Wilde había pasado sus últimos días sumido en la pobreza y la humillación de pensarse vencido.

El L’Alsace, rebautizado como L’Hôtel en 1967, fue testigo del ocaso vital y profesional del escritor, que se refugió allí sus dos últimos días, tras haber cumplido en el Reino Unido una condena de dos años de trabajos forzados en prisión por sodomía. También había perdido la potestad sobre sus dos hijos.

El pseudónimo que Wilde había elegido con la intención de pasar desapercibido después de ser liberado de prisión tenía su razón de ser: Sebastian, el nombre que adoptó, emulaba a un soldado romano de la antigüedad que poseía el don de la palabra. Melmoth, su apellido adoptivo, era el de un personaje –un vagabundo sin rumbo fijo– de una novela escrita por su abuelo.

Wilde llegó a ese hotel de escasas 20 habitaciones enfermo, sin dinero y mantenido por los pocos amigos que no le habían dado la espalda tras el proceso que lo enfrentó en 1895 al Marqués de Quensberry, padre de su amante Lord Alfred Douglas (“Bosie”) y por el que había sido condenado por “homosexualidad y ultraje a la moral”.

La cárcel de Reading, donde había pasado esos dos años, se le hacía «el mismísimo infierno».

“La prisión me ha cambiado para siempre. (…) Mi vida anterior a la prisión fue lo más lograda posible. Ahora es una cosa acabada», escribió por aquellos días.

“Su caída provocó los gozosos aullidos de los puritanos», definiría, por su parte, años más tarde, el autor del «Ulises», James Joyce.

El autor de El retrato de Dorial Gray, El fantasma de Canterville, El crimen de Lord Arthur Savile, y La importancia de llamarse Ernesto, entre otros textos, en sus últimos tiempos vivía a base de sopas y alcohol.

Muy lejos habían quedado los días en que fumaba en boquilla de oro y se paseaba por Londres con una flor en el ojal, aquellos días en que había llenado su “vida de placer, hasta el borde, como se llena hasta el borde una copa de vino”.

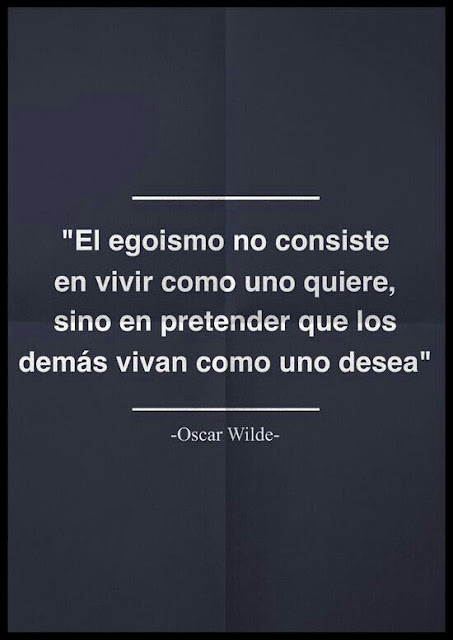

Al final, cuando ya era un ser fatigado y errante, lo único que Wilde conservaba intacta era su capacidad de conversación, aquella cualidad con que en los buenos tiempos encantaba a sus interlocutores en reuniones sociales y tertulias literarias, en las que lanzó buena parte de las decenas de frases geniales que sus admiradores evocan hasta el presente.

Se dice que poco antes de morir, encargó una botella de champagne, levantó su copa y declaró: “Me estoy muriendo más allá de mis posibilidades”.

Había vivido sus dos últimos años prometiéndose escribir una obra que jamás concluyó. Sus restos fueron enterrados en Bagneux, aunque nueve años después serían trasladados al cementerio parisino de Père Lachaise, donde su tumba se convertiría en una de las más visitadas.